| �@�R�D�v�Z |

�p�R�|�P�D |

�ωא��\�ƍ��̏ƍ����s���Ȃ� |

| �`�R�|�P�D |

���L�������ݒ肳��Ă���ꍇ�A�ωא��\�̏ƍ����s���܂���B

�u�ƍ��ݒ�-�f�ʗ�-��p�g�����v�Ƃ��āu13)1.00(D+L)�v���I������Ă���B

����p�g�����u13)1.00(D+L)�v��I������Ă���ꍇ�A�u�ϋv���\�ƍ�-�R���N���[�g���ނ̔�J�v�ɂ��Ă̏ƍ��̂ݍs���܂��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�D |

�u�~���Ȃ����[�����g�v�Z ���͂m���K�p�͈͊O�ł��B�v�Ƃ������b�Z�[�W���ł� |

| �`�R�|�Q�D |

�~���Ȃ����[�����g���Z�o����ۂɂ����āA���͂���Ă��鎲�͂m���K�p�͈͊O�̂��߂ɐ������v�Z�ł��Ȃ���Ԃł��B

���̏�Ԃ́A�ň������̓S�؈ʒu�i�܂��̓�sy�����ʒu�Ƃ��ē��͂����ʒu�j�Ń�sy����������Ƃ��Čv�Z��i�߂܂����A���̂Ƃ��R���N���[�g���k���̓Â����i��0.0035�j���Ȃ����Ƃ������ɂ��Ă��܂��B�����Ă��܂��ƃR���N���[�g�j��ɂȂ邩��ł��B���̏�������v�Z�\�Ȏ��͈͂̔͂������I�Ɍ��܂�܂��B���͈̔͂��Ă���ƃ��b�Z�[�W���o����M��0�̌v�Z�𒆒f���܂��B

1.���͂���Ă�������S����������ƁA����ɉ����ē��͎��͂��傫�Ȉ����́iN<0.0�j�ɂȂ��Ă��Ȃ��ƌv�Z�ł��܂���B�܂�A���̔z�؏�ԂŁA���Ƃ���N=0.0���邢�͈��k�͂���p���Ă���ƁA�S���~������O�ɃR���N���[�g�����k�j�Ă��܂��AMy0�͐��l�����݂��܂���B

2.��L1. �̔z��My0���Z�o�������ꍇ�́A���k�S�A���ʓS�����͂��āi���f�ʂł͔z����Ă���͂��j�A���������爳�k���̗̈�ɓS�����݂���悤�ɂ���Ɨǂ��ł��傤�B |

| �@ |

|

| �p�R�|�R�D |

�u�j��Ȃ����[�����g�v�Z ���͂m���K�p�͈͊O�ł��B�v�Ƃ������b�Z�[�W���ł� |

| �`�R�|�R�D |

�j��Ȃ����[�����g���Z�o����ۂɂ����āA���͂���Ă��鎲�͂m���K�p�͈͊O�̂��߂ɐ������v�Z�ł��Ȃ���Ԃł��B

�����X�̉��͂Ђ��Ȑ����g�p����Ƃ��A�I�ǂЂ��݃�cu�̔����ʒu�i���Ԃ�œ��́j���傫������Ƃ��̃G���[�������܂��B���̏ꍇ�͑��ʓS���l�����Čv�Z���Ă݂Ă��������B

�z�؏�Ԃ��ēx�m�F���ĉ������i�S�ؗʂ����Ȃ��ꍇ�ɂ������v���܂��j�B

�܂��A�ȉ��̏ꍇ���l�����܂��̂ŁA���m�F���������B

�����X�̉��͂Ђ��Ȑ����g�p����Ƃ��A�u�ƍ��ݒ�|�Ȃ��W�|���E�����Ђ��݁v�ɂāA�u���E�����Ђ��݁F�Y���q���W������Z�o�v���I������Ă���B

���̏ꍇ�A���L�̒l��p���Ď������S�̈����Ђ��݂�����v�Z�������܂��B

�ݒ荀�ځF

�@�@�E���S���S�̒��a ��

�@�@�E���S���S�̃����O�W���@E0

�@�@�E���S���S�̗L���� d�f

�@�@�E�������S�̒��a �Ӂf

�@�@�E�������S�̖{�� ns

�@�@�E�������S�̍ŊO�ʂ���R���N���[�g�̕\�ʂ܂ł̋��� c0

�ݒ荀�ڂ̒l���K�łȂ��ꍇ�����̃G���[���b�Z�[�W���\������邱�Ƃ��������܂��B

�ݒ荀�ڂ̒l�����m�F���������B |

| �@ |

|

| �p�R�|�S�D |

�u�~���Ȃ����[�����g�v�Z �R���N���[�g�̈��k���͓x���v����x��2/3���Ă��܂��B�v�Ƃ������b�Z�[�W���ł� |

| �`�R�|�S�D |

�~���ɒB����܂łɃR���N���[�g�̈��k���͓x���v����x��2/3�����ꍇ�́A��L�̃��b�Z�[�W���\������܂��B

�u�~���Ȃ����[�����g�̓����l�ɃR���N���[�g�̈��k���͓x�̓K�p�͈́i�v����x��2/3�j���l������v�Ƀ`�F�b�N�����Ă���ꍇ�́A���k���͓x���v����x��2/3�ɒB����Ƃ��̋Ȃ����[�����g���~���Ȃ����[�����g�Ƃ��Ĉ����܂��B

��H29�����VP.126-5.5.1�u�Ȃ����[�����g���͎������͂��镔�ށv(3)�̉��

�u�R���N���[�g�̈��k���͓x���v����x��2/3����Ɓ`�����`�R���N���[�g�̈��k���͓x���v����x��2/3�ɒB����Ƃ��̒�R�Ȃ����[�����g���A�~���Ȃ����[�����g�̓����l�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B�v |

| �@ |

|

| �p�R�|�T�D |

�ϋv���\�ƍ��̏ƍ����s���Ȃ� |

| �`�R�|�T�D |

�ϋv���\�ƍ��u�����|�ނ̖h�H�v�A�u�R���N���[�g���ނ̔�J�v���s���ꍇ�ɂ͂��ꂼ�ꉺ�L�̐ݒ���s���Ă��������K�v���������܂��B

- �u�����|�ނ̕��H�v�F�u�ƍ��ݒ�-�f�ʗ̓^�u�v�ɂ����āu��p�g�����v���u1)D�v�Ƃ��Ă��������B

- �u�R���N���[�g���ނ̔�J�v�F�u�ƍ��ݒ�-�f�ʗ̓^�u�v�ɂ����āu��p�g�����v���u13)1.00(D+L)�v�Ƃ��Ă��������B

�Ȃ��A�u�C�����ށv�u�������p����t�����W�v�͋C�����ނƂ݂Ȃ��h�H�̏ƍ����s���܂��B

�u��ʕ��ށv�u�������͒n�����ʈȉ��v�ł͖h�H�̏ƍ����ȗ��������܂��B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�U�D |

�ϋv���\�ƍ�-�����|�ނ̖h�H-�u����f�́v�u�˂��胂�[�����g�v�ɑ���ƍ����s���Ȃ� |

| �`�R�|�U�D |

�u����f�́v�u�˂��胂�[�����g�v�̏ƍ����s�����߂ɂ́A���L�̐ݒ���s���Ă��������K�v���������܂��B

�@�@�E�u�����|�ނ̕��H�v�F�u�ƍ��ݒ�-�f�ʗ̓^�u�v�ɂ����āu��p�g�����v���u1)D�v�Ƃ��Ă��������B

�@�@�E�f�ʗ͂Ƃ��āu����f�́v�u�˂��胂�[�����g�v�̒l����͂��Ă��������B

�@�@�E����f�͂ɑ���ƍ����s���ꍇ�ɂ́u����f�⋭�S�^�u�v�ɂāu����f�⋭�S��z�u����v�Ƀ`�F�b�N������ݒ荀�ڂɒl����͂��Ă��������B

�@�@�E�˂��胂�[�����g�ɑ���ƍ����s���ꍇ�ɂ́u�������S�v�ɂāu�������S��z�u����v�Ƀ`�F�b�N�����ݒ荀�ڂɒl����͂��Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�R�|�V�D |

�������S���l�������f�ʏ��ʂ̌v�Z���͂ǂ̂悤�ɍs���Ă���̂��H |

| �`�R�|�V�D |

�q�b�f�ʂ̒f�ʏ��ʂ�

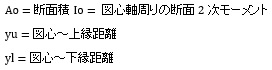

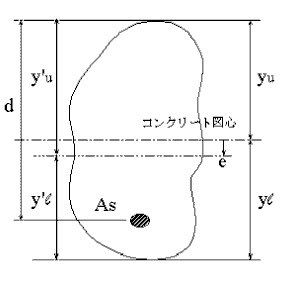

�㎮�ŁA���͓S�R���N���[�g�̃����O�W����ŁA���i�ł͂��̑����(���|�P)���g�p�\�ł��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�W�D |

�����`�ł̒f�ʏ��ʂ̂˂���萔���ǂ̂悤�Ɍv�Z���Ă���̂��H |

| �`�R�|�W�D |

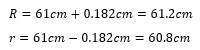

�����`�̂˂���萔�i�ł����A�����W�ɋL�ڂ���Ă���ȉ~�̎��ɂċߎ��I�Ɍv�Z���Ă��܂��B

�����ɁA

�@�@2a���a�@

�@�@2b���g �i�a���g�j

�@�@���͉��(���@�^�O)�ɁuJ�Z�o�@�v�X�C�b�`�ɏ]���ȉ��̂悤�ɎZ�o���܂��B

�@�@�@0�@�F�@�ȉ~���ŎZ�o���܂��B

�@�@�@1�@�F�@����/�Z�ӂ̔䂪1.24�ȏ�̏ꍇ�͓��ϋ�`�Ɋ��Z���ĎZ�o���܂��B

���L)

�@�E�uJ�Z�o�@�v�X�C�b�`�́A�[���f�ʎ��̂ݗL���ł��B

�@�E���ϋ�`�̊��Z���@�́A�Z�ӂ̍���(����)����v�����A���ӂ̒����Œ��߂��܂��B

�@�E1.24�����̏ꍇ�́A�ȉ~���ŎZ�o���܂��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�X�D |

��`�f�ʁi�[���j�Ƌ�`�f�ʁi����j�̌v�Z���ʂ��قړ���ƂȂ������A�Ȃ����H

|

| �`�R�|�X�D |

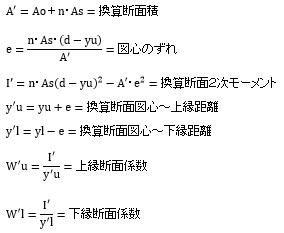

����̋�`�̏ꍇ�ł������������ɂ�����Ȃ���A�����̒f�ʂƓ����ɂȂ�܂��B�i�������̃R���N���[�g�͖�������邽�߁j |

| �@ |

|

| �p�R�|�P�O�D |

���S�ɂēS��z�u����ꍇ�A�S�̉��͍͂ŊO���̉��͂�\�����Ă��邩�H |

| �`�R�|�P�O�D |

�����i�̓S���f�������A�ŊO���Ɉʒu����S�̉��͓x���Z�o���Ă��܂��B

�@�@��sc1,2�F�S��1,2�̈��k���͓x�i�������v���X�j

�@�@��st1.2�F�S��1,2�̈������͓x�i�������v���X�j

�@�@��pc1,2�FPC�|��1,2�̈��k���͓x�i�������v���X�j

�@�@��pt1,2�FPC�|��1,2�̈������͓x�i�������v���X�j

�ƂȂ��Ă��܂��B

�u���ʊm�F�b�ωƍ����ʁb�ʕ\���b�ڍו\���b���͓x�v�ɂĂ��m�F���������B

�Ȃ��A�S�؎�ޖ��̍ŊO���̉��͓x���Z�o���Ă��܂��̂ŁA���͓x���m�F�������S�ؒi�̂݁u�S��2�v���g�p���邱�ƂŁA�ŊO���łȂ��Ă����͓x���m�F���邱�Ƃ��\�ł��B

�܂��A�{���i�̏ڍo�͂ł́A���͓x�̌��Z�p�Ƃ��ēS�ؒi�����̉��͓x�̏ڍׂȒl���o�͂��Ă���܂��B

�������A���Z���Ŋm�F�ł����S�̔z�^�C�v�͏㉏����̋����݂̂ł��B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�P�P�D |

�����O�W����̎�舵���͂ǂ̂悤�ɂ��Ă���̂ł��傤���H |

| �`�R�|�P�P�D |

�{���i�̃����O�W����́A�u�ƍ��ݒ�^�O�b�Ȃ��W�^�O�v�́u���͓x�v�Z�o�͎��̃����O�W����v�̓��͒l�ɂČ��肳��܂��B���̒l�̏����l��15�ł��̂ŁA�����ޗ��̒l(�������O�W����)���g�p�������ꍇ�́A���̒l��0�Ɏw�肵�ĉ������B

�u���͓x�v�Z�o�͎��̃����O�W����v��0�̏ꍇ�́A�e�ޗ��̃����O�W�����g�p���ē����v�Z���s���܂����A0�ȊO�̏ꍇ�́A���͂��ꂽ�u���͓x�v�Z�o�͎��̃����O�W����v�����̍ގ��ɂ��l������܂��B(���͓x�v�Z�o�͎��̃����O�W����)�~PC�|��(���̍|��)�����O�W���^�S��1�̃����O�W���Ɠ����v�Z����܂��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�P�Q�D |

���͓x�̌��ʂɂĒ������ɁuR�v�\�L(�P�S�ł��f�ʗ͂]���������Ȃ̂ɗL�����������]�����͓x���ɒ[�ɑ傫���Ȃ錻��)����Ă���̂ł������ʂ͐������̂ł��傤���H |

| �`�R�|�P�Q�D |

�{���i�̒������ɁuR�v���\�L�����ƁA�f�ʂ](�V�n�t�])���ĉ��͓x���Z�o���Ă��܂�(�V�n���t�ɂ�����Ԃŏォ�瑪���������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂�)�B

��ɒf�ʂ̉����������z����Ă��Ȃ���Ԃő傫�Ȉ����͂ƋȂ����[�����g����p���Ă��郂�f���ɔ����v���܂��B

���̂悤�ȃ��f��(�͂̒ނ荇�����狁�܂钆�����ʒu���z��O�̈ʒu�ƂȂ郂�f��)�ł́A�f�ʂ̏㉏���Ɏ��ۂɓS���z����Ă��Ȃ��̂ł�����̒P�S���f���̉�͌��ʂŐ���l�ł����A�����z����Ă���������͂��Ă��������B��������Βf�ʏ㉏�������k�ƂȂ錋�ʂɂȂ�܂��B�����͂��傫���Ƃ��́A�f�ʂ̂��ׂĂ̓S���v�Z�ɍl�����Ȃ��Ɛ��������ʂ͓����܂���B���̓_�ɂ����ӂ��������B

���������̕\�L����

�@1)�������́A�R���N���[�g���k������̋����ł��B

�@2)�������̕����́A�����������k����艺���ɂ���Ƃ��͐��l�A�t�͕��l�ƕ\�L����܂��B

�@3)�f�ʂ̉������R���N���[�g���k���ƂȂ�ꍇ�ɁuR�v��\�L���܂��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�P�R�D |

�ŏ��S�ؗʂ́A�K�v�S�ؗʂ�������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ȃ̂��H |

| �`�R�|�P�R�D |

�ŏ��S�ؗʂ́A�\���זڂȂǂŌ��肳���S�ؗʂȂ̂ŁA��p�f�ʗ͂ɊW�Ȃ������Ђъ���h�~�Ȃǂ̂��߂ɔz����܂��B

����A�K�v�S�ؗʂ͉��͓x�������l�ȓ��ɂȂ�悤�Ɍ��߂���l�ŁA��p�f�ʗ͂���������Βl���������Ȃ�܂��B

���̂悤�ɁA�Z�o�̍l�������܂������قȂ�܂��̂ŁA�ǂ��炩�傫�����̗ʂ�z����Η��҂̐v�������ł���f�ʂɂȂ�܂��B

�ȏ�̂悤�ɂ��l�����������A�z�ؐv�������悤�����߂������܂��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�P�S�D |

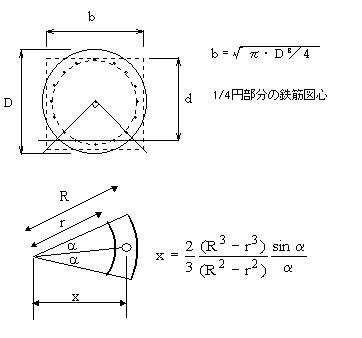

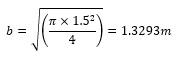

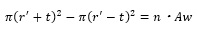

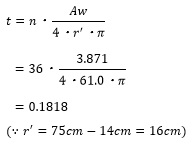

�~�`��̗L����d�̓����v�Z���@�͂ǂ̂悤�Ɍv�Z���Ă���̂��H |

| �`�R�|�P�S�D |

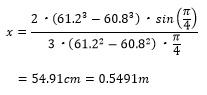

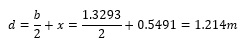

���p���Ă������������܂��ƁA�ȉ��̂悤�ȍl�����ŗL������d���Z�o�������ݒ肵�܂��B

������

�@���aD�@1.5m�@�@�S�،a�@D22(Aw=3.871cm2)

�@���Ԃ�@0.14m�@�S�ؖ{��n=36�{

���L�������̎Z�o

��`���Z��̐����`��ӂ̒���b�́A

�S��яZ�����ꍇ�̌���t�́A�f�ʗ��S����S�ؒ��S�ʒu�܂ł̋�����r'�Ƃ����

���

�f�ʒ��S�ʒu����1/4�~�����̏d�S�ʒux�́A��}�������Q�Ƃ���

����āA

�L������d�́A

|

| �@ |

|

| �p�R�|�P�T�D |

�S��PC�|�ނ̂ǂ��炪��ɍ~�����������A�E�g�v�b�g�Ƃ��Ēm�邱�Ƃ͂ł��邩 |

| �`�R�|�P�T�D |

�{���i�ł́A�ň������ɂ���|�ނ��~�������Ƃ��̃��[�����g�����~�����[�����g�Ƃ��ĎZ�o���܂��B

�S��PC�|�ނ̂ǂ��炩���~�������Ƃ��̃��[�����g�ł͂���܂���B

���̂��߁A�������̈ʒu��p���ē����̍|�ނ̔����Ђ��݂���v�Z�Ŋm�F���邩�A�����̍|�ނ��~�������Ƃ��̃��[�����g��ʓr�Z�o���Ă��������K�v������܂��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�P�U�D |

���~�����[�����g���㉏�Ɖ����̂��ꂼ��ɂ��Čv�Z������ |

| �`�R�|�P�U�D |

�{���i�ł́A�Ȃ����[�����g�̓��͒l�̕������������A�������肵�Ă���܂��B

�Ȃ����[�����g�̓��͒l���u0�v�܂��͐��̒l�̏ꍇ�́A�f�ʉ����������Ƃ��Čv�Z���܂��B

����A���̒l�̏ꍇ�͒f�ʏ㑤�������Ƃ��Čv�Z���܂��B

�Ȃ����[�����g�̕����݂̂]�����f�ʗ̓P�[�X���쐬���邱�ƂŁA�������̌v�Z���\�ł��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�P�V�D |

����ꂽ���~�����[�����g��f�ʗ͂ɓ��͂��Ă��A�S�̋Ȃ����͓x���~�����͂ɂȂ�Ȃ��̂͂Ȃ��� |

| �`�R�|�P�V�D |

�~���Ȃ����[�����g�̌v�Z�ł͓����ɋL�ڂ���Ă������`�̉��͓x�|�Ђ��Ȑ����g�p���Ă���܂��B

����A���͂��ꂽ�f�ʗ͂ɂ�鉞�͓x�v�Z�͒e���̂Ɖ��肵�Čv�Z���Ă���܂��B

�v�Z��̉��肪�قȂ邽�߁A���͓x�͈�v���܂���B |

| �@ |

|

| �p�R�|�P�W�D |

�~�����[�����g�Ƃ��āA�ŊO���̓S�łȂ��APC�|�ނ��~�������ꍇ���Z�o�������̂ł����H |

| �`�R�|�P�W�D |

�����A�S��PC�|�ނ����݂��Ă��Ă��A�ŊO���̍ޗ���PC�|�ނ̏ꍇ�ɂ́A�u�ƍ��ݒ�b�Ȃ��W�b�~���Ȃ����[�����g�b�����ʒu�v��0.0����͂��܂��B�i��s����0,0�ȊO�̏ꍇ�ɂ͒f�ʈ���������͂������ʒu�i�|�ނ̗L���ɊW�Ȃ��j�ň������ʒu�ɔz�u���ꂽ�ގ��̍~���Ђ��݂������܂��j

���A�S���ŊO���ƂȂ郂�f���ŁAPC�|�ނ��ƍ��������ꍇ�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɓ��͂��ĉ������B

1�D�u�ƍ��ݒ�b�Ȃ��W�b�~���Ȃ����[�����g�b�����ʒu�v�ɒf�ʈ���������PC�|�ޔz�u�ʒu�܂ł̋�������͂��܂��B

2�D�u�ƍ��ݒ�b�Ȃ��W�b�~���Ȃ����[�����g�b�~���Ђ��� ��sy�v�ɍ~���Ђ��݂̒l(0.84*PC�|�ނ̈������x/PC�|�ނ̃����O�W��)����͂��܂��B

����)

PC�|��1or2���g�p����pe(�L���|�މ��͓x)����͂���PC1or2�̍~���Ђ��݂��w�肷��ꍇ�ɂ͏�L�ŎZ�o���ꂽ�~���Ђ��݂���(��pe�L���|�މ��͓x/PC�|�ރ����O�W��)�̒l�����Z���Ȃ�������܂���B |

| �@ |

|

| �p�R�|�P�X�D |

���~�����[�����g�́APC�|�ނ݂̂���͂����ꍇ��PC�|�ލ~�����̃��[�����g���H |

| �`�R�|�P�X�D |

PC�|�ނ��A�ň������ɔz�u����Ă���ꍇ�ɂ́APC�|�ލ~�����̏��~�����[�����g���Z�o���Ă��܂��B

������PC�|�ނ�z����Ă���ꍇ�ɂ́A�ň�����PC�|�ނ̈ʒu�ł��̍|�ނ̍~���Ђ��݂�������Ƃ��܂��B

�Ȃ��A�u�ƍ��ݒ�b�Ȃ��W�b�~���Ȃ����[�����g�b�����ʒu�v�̒l�́A0.0(�����l)�w�肵�Ă��邩�m�F���ĉ������B |

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�O�D |

���~���Ȃ����[�����g�Z�o�Łu�����ɐϕ��v�Ƃ��邪��̓I�ɂǂ̂悤�Ɍv�Z���Ă��邩�H |

| �`�R�|�Q�O�D |

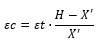

�Q���Ȑ��i���Q���̑������j�ŕ\����鉞�͋Ȗʂƒf�ʂň͂܂��̐ς𗣎U�I�ɋߎ����邱�ƂȂ���ϕ����ڋ��߁A������v���O�����Ŏg�p���Ă���v�Ƃ����Ӗ��ł��B

�܂��A�R���N���[�g���k���͂̍�p�_�ʒu��

�������A

�@�@�l�F���������爳�k���̉��͋Ȗʂɂ��āA�����̐ςƋ������悶�ĉ�͓I�ɐϕ����������Z�o

�@�@�m�F���������爳�k���̉��͋Ȗʂɂ��āA�����̐ς���͓I�ɐϕ����������Z�o

�Ƃ��Ă��܂��B

�Ȃ��A��̓I�Ȏ������ɂ��Ă͑̌n�I�ɐ����������̂��������܂���̂Œ��邱�Ƃ��ł��܂���B |

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�P�D |

RC�f�ʌv�Z���ʂ́u�j���R�A���~�����[�����g�v��2�̏�Ԃ��ǂ̗l�ȏ�Ԃ��A�����Ă��炢���� |

| �`�R�|�Q�P�D |

���ꂼ��ȉ��̂悤�ȏ�Ԃł��B

�@�@1)�R���N���[�g�̈��k�����I�ǂЂ��݂ɒB����Ƃ��̋Ȃ����[�����g

�@�@2)�����S���~���ɒB����Ƃ��̋Ȃ����[�����g

���A�R���g���[������Ђ��݂̔����ʒu�m�ɂ��邽�߁A�f�ʗ͂̂l�͕K�������t���œ��͂��ĉ������B |

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�Q�D |

PC�����̒f�ʌv�Z�Ő��A���A���ꂼ��̔j���R���[�����g�A���~�����[�����g�����߂鎖�͉\���H |

| �`�R�|�Q�Q�D |

���Ȃ��A���Ȃ����ɋ��߂邱�Ƃ͉\�ł��B

��ɎQ�l�l�Ƃ��ĕ��Ȃ��̌v�Z���s���Ă���܂��B

�u���ʊm�F�b�ωא��\�ƍ��b�ʕ\���b�ڍו\���b�Ȃ����[�����g�E���́v�Ƀ`�F�b�N�����A�u�Ȃ����[�����g�E���̓^�u�v�ɂĂ��m�F���������B |

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�R�D |

��`�f�ʂœS�����ʂō݂��M-�ӂɕ������͍݂�܂��A�f�ʂɂ����ĕό`�Ȍ`��������͓S�ؗʂ̈Ⴄ�f�ʂɂ����Ă�M-�ӂɕ����������肱�̏ꍇ�ǂ̕�����M-�ӂ����߂Ă���̂��H |

| �`�R�|�Q�R�D |

M-�ӋȐ��́A���������̐������i�f�ʉ����������j����ѕ������i�f�ʏ㉏�������j�̂Q�����ɂ��Čv�Z���Ă��܂��B

�ƍ��Ɏg�p��������͓��͂��ꂽ�v�Ȃ����[�����gM�̕��������Ĕ��f���Ă��܂��B

���Ȃ킿�AM��0.0�ȏ�̎��͐������̒l���ƍ��Ɏg�p���A�������͎Q�l�l�Ƃ��ĕ\�����Ă��܂��B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�S�D |

PC�f�ʂ�M-���Ȑ������߂�ۂ̃v���X�g���X�̎�舵���͂ǂ̂悤�ɂ��Ă���̂ł��傤���H |

| �`�R�|�Q�S�D |

�ȉ��̂悤�Ɏ�舵���Ă��܂��B

1�j�e��Ԃ̒�`

�@�Ђъ��ꎞ

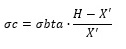

�R���N���[�g�̈��������Ȃ��������x��bta�ɒB�������

�R���N���[�g�̉��͓x�͂Ђ��݂ɔ�Ⴗ����̂Ƃ���B

�A�~����

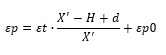

�����葤�̂o�b�|�ނ��~���Ђ��݃�psy�ɒB�������

�B�I�ǎ�

�R���N���[�g�̈��k�����I�ǂЂ��݃�u�ɒB�������

2�j�����ɍۂ��Ẳ���

�@�L���v���X�g���X�ɂ��R���N���[�g�̏����Ђ��݂͖�������B

�A�L���v���X�g���X�ɂ��|�ނ̏����Ђ��݃�p0�͍l������B

�B�ȒP�̂��ߏ�����Ԃɂ�����O�͎͂������́A�Ȃ����[�����g�Ƃ�0�Ƃ���B

�C�f�ʂ̍�����H�A��[����|�ނ܂ł̋��������Ƃ���B

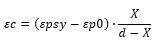

3�j�e��Ԃɂ�����Ђ��݂Ɖ��͓x�̏��

����������Ƃ���B

�@�Ђъ��ꎞ

�R���N���[�g���[�̂Ђ��݂���t�A���[���璆�����܂ł̋�����X�L�Ƃ���B

�R���N���[�g���[�̉��͓x

�R���N���[�g��[�̂Ђ���

�R���N���[�g��[�̉��͓x

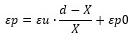

�|�ނ̂Ђ���

�|�ނ̉��͓x

���v���X�g���X���l�����Ȃ��ꍇ�Ƃ̈Ⴂ

�v���X�g���X���l������ꍇ�F�|�މ��͓x�͏����Ђ��݂��l�������l�ƂȂ�B

�v���X�g���X���Ȃ��ꍇ�F�|�މ��͓x�͂Ђъ��ꎞ�̂Ђ��݂���Z�o�����l�ƂȂ�B

�A�|�ލ~����

�|�ނ̂Ђ��݂���psy�Ƃ��A��[���璆�����܂ł̋�����X�Ƃ���B

�����Ђ��݂��l������ƁA�|�ވʒu�ł̃R���N���[�g�̂Ђ��݂�(��psy�|��p0)�ƂȂ�B

�R���N���[�g��[�̂Ђ���

���v���X�g���X���l�����Ȃ��ꍇ�Ƃ̈Ⴂ

�v���X�g���X���l������ꍇ�F�R���N���[�g�̂Ђ��݂͍|�ނ̏����Ђ��݂��l�����ĎZ�o����B

�v���X�g���X���Ȃ��ꍇ�@�@�F�R���N���[�g�̂Ђ��݂͍|�ނ̍~���Ђ��݂���Z�o�����l�����̂܂g�p����B

���L�P�j�u�ƍ��ݒ�b�Ȃ��W�b�~���Ȃ����[�����g�b�����ʒu�v�̓��͍��ڂ��������Ă��܂����A���̓��͒l�ɂ��ȉ��̂悤�ɎZ�o����܂��B

0.0�̂Ƃ� �F �ň������|�ނ̈ʒu�ł��̍|�ނ̍~���Ђ��݂�������Ƃ��܂��B

�v���X�l�̂Ƃ� �F �f�ʈ��������瑪�����ʒu�i�S�̗L���ɖ��W�j�ɍň������ʒu�ɔz�u���ꂽ�ގ��̍~���Ђ��݂�������Ƃ��܂��B

���L�Q�j��L�̔����ʒu�ł̍~���Ђ��݃�sy�̓��͍��ڂ��������Ă��܂��B���̓��͒l�́A��L�́u�ƍ��ݒ�b�Ȃ��W�b�~���Ȃ����[�����g�b�����ʒu�v��0���݂̂Ɏg�p����܂�(PC�|�ނ̏ꍇ�́A0.84�~PC�|�ނ̈������x�^PC�|�ނ̃����O�W�����w�肵�ĉ�����)�B

�B�I�ǎ�

�R���N���[�g��[�̏I�ǂЂ��݂���u�Ƃ��A��[���璆�����܂ł̋�����X�Ƃ���B

�|�ނ̂Ђ���

���v���X�g���X���l�����Ȃ��ꍇ�Ƃ̈Ⴂ

�v���X�g���X���l������ꍇ�F�|�މ��͓x�͏����Ђ��݂��l�������l�ƂȂ�B

�v���X�g���X���Ȃ��ꍇ�@�@�F�|�މ��͓x�͂Ђъ��ꎞ�̂Ђ��݂���Z�o�����l�ƂȂ�B

�ȏ�́A�|�ނ��������ɂ݂̂���ꍇ�ɂ��ċL�q���Ă��邪�A���k���ɔz�u�����|�ނɂ��Ă������Ђ��݂��l������悢�B

���L�j�u�ƍ��ݒ�b�Ȃ��W�b�j���R�Ȃ����[�����g�b�����ʒu�v�i�f�ʏ㉏����ň��k���̎������S�؈ʒu�܂ł̋����j)�̓��͍��ڂ��������Ă��܂����A���̓��͒l�ɂ��ȉ��̂悤�ɎZ�o����܂��B�����ʒu����͂����ꍇ�́A���߂��钆�����ʒu�́A�R���N���[�g�㉏����̋����ł͂Ȃ��A�����ʒu����̋����Ƃ��Ă��܂��B |

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�T�D |

�����W���@�̌v�Z�ɂĕK�v�S�ؗʂ̌v�Z������m�f�ƂȂ�̂ł����A���E���1�E3�͋��ɐ����l�ɑ��ė]�T������܂��B�S�ؗʂ𑝂₷�K�v������̂ł��傤���H |

| �`�R�|�Q�T�D |

�uRC�f�ʌv�Z�i�����W���@�EH29�����Ή��j�v�ł́A�u���H���������V�R���N���[�g���E�R���N���[�g���ޕҁvP.114�ɋL�ڂ���Ă���������͓x�̏��(210(N/mm2))�����S�ؗʂ�K�v�S�ؗʂƂ��ĎZ�o���Ă���܂��B

�����W���@�ŋ��߂���E���1,3�����Ă���S�ؗʂ�z�u���Ă���ꍇ�ł��A�K�v�S�ؗʂ͂���ȏ�ƂȂ�ꍇ���������܂��B

�ƍ����ڂƂ��ĕK�v���̂����f�͐v�җl�ɂčs���Ă��������܂��悤���肢�������܂��B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�U�D |

���͓x�v�Z�ɗp���郄���O�W����ɂ��āA���E��Ԑv�@�ł͎������O�W������g�p���Ă���̂͂Ȃ����H |

| �`�R�|�Q�U�D |

���a62�N�A���Ђɂ����āu���E��Ԑv�@�Ɋ�Â��f�ʏƍ��v���O�����v���J������܂��āA���̓����̌v�Z�����������_�́u�q�b�f�ʌv�Z�v�ɂ����f����Ă��Ă���܂��B

���a61�N�y�؊w��R���N���[�g�W���������i�v�ҁjp.74�ɂāA

�u�u�u

7.2���͓x�̎Z��

�g�p���E��Ԃɂ����镔�ޒf�ʂɐ�����R���N���[�g����э|�ނ̉��͓x�̎Z��́A����(i)�`(iv)�̉���Ɋ�Â����̂Ƃ���B

(i)�ۂЂ��݂͒f�ʒ���������̋����ɔ�Ⴗ����̂Ƃ���B

(ii)�R���N���[�g����э|�ނ͒e���̂Ƃ���B

(iii)�R���N���[�g�̈������͂�����B

(iv)�R���N���[�g����э|�ނ̃����O�W���́A���ꂼ��R�́i�ޗ��̐v�p�l�j�ɂ����̂Ƃ���B

�v�v�v

�Ǝ�����Ă���A���Ѓv���O�����ł́A��L�̋L�ڂɊ�Â����E��Ԑv�@�ł̉��͓x�v�Z�ɂ͎������O�W�����p���邱�ƂƂ��܂����B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�V�D |

�R���N���[�g�����S�ł��邹��f���͓x�̊�{�l��c�͂ǂ̂悤�ɎZ�o����Ă��邩�H |

| �`�R�|�Q�V�D |

����29�N���H���������̇V��P.160 �\-5.8.5�ɋL�ڂ̒l���g�p���Ă���܂��B

�R���N���[�g�v����x���K�肳���͈͓��ŋL�ڂ̂Ȃ��l�̏ꍇ�A�\�Ɏ�����邹��f���͓x�����`��Ԃ��ĎZ�o���܂��B

�܂��A�͈͊O�̒l�̏ꍇ�́A�\�Ɏ�����邹��f���͓x�̍ŏ��l�܂��͍ő�l���g�p���Ă���܂��B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�W�D |

�R���N���[�g�����S�ł��邹��f�͂Ƀ�cmax�̏���l���l�������v�Z���邱�Ƃ͉\���H |

| �`�R�|�Q�W�D |

�\�ł��B

�u�ƍ��ݒ�v�|�u����f�W�v�^�u�ɂāA�w�R���N���[�g�̕��S�ł��邹��f�͂Ƀ�cmax�Ebw�Ed�̏�����l������x�̃`�F�b�N���O���Ă��������B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�Q�X�D |

���E��Ԑv�@�ɂāA����f�ϗ͌v�Z�̃�n�Z�o�ɗp���鏃�Ȃ��ϗ�Mud�͂ǂ̂悤�ɎZ�o����Ă��邩 |

| �`�R�|�Q�X�D |

���Ȃ��ϗ�Mud�́A���́��O�Ƃ��ċȂ��̂ݍ�p�����ꍇ�̋Ȃ��ϗ͂ł��B

�������A���Ȃ��ϗ�Mud�̎Z�o���͕��ތW����b���l�������Ɍv�Z�������܂��B

�Ȃ��ϗ͂̌v�Z�ɂ��܂��ẮA���L�w���v�����Q�Ƃ��������B

�E�u�v�Z���_�y�яƍ����@�v�|�u�f�ʏƍ��v�|�u���E��Ԑv�@�v�|�u�Ȃ��E�������ϗ́v

�E�u�v�Z���_�y�яƍ����@�v�|�u�Ȃ����͂ɂ�鉞�͓x�v

�w���v�ɋL�ڂ̒ʂ�����v�Z���s���Ă��邽�߁A�Z�o�ߒ���v�Z���������ē����邱�Ƃ͂ł��܂���B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�R�O�D |

�������S���|�̂݁A��������X�Ƃ����f�[�^�Łu�I�ǃ��[�����g�v�Z ����N���K�p�͈͊O�ł��v�Ƃ����G���[����������B |

| �`�R�|�R�O�D |

�u�ƍ��ݒ�v�|�u�Ȃ��W�v�|�u���E�����Ђ��݁v�ɂāw�C�Ӂx��I�����A���E�����Ђ��݃�st2�A��st3�ɒ��ڒl�������͂��������܂��悤���肢�������܂��B

�������S�̌��E�����Ђ��݂��l�������A�R���N���[�g�j��݂̂ŏI�ǃ��[�����g���v�Z�������ꍇ�́A��st2�A��st3�ɑ傫���l��ݒ肷�邱�Ƃł��Ή����������B

��������w�����X�x�Ƃ����ꍇ�A�ϐk���\�̌��E�����Ђ��݂��K�v�ɂȂ�܂��B

�Y���q���W������Z�o����ꍇ�A�u��S�v�^�u�ɓ��͂��ꂽ�ň������ɂ���S�̓S�،a���v�Z�Ɏg�p���邽�߁A�|�݂̂̒f�ʂł͌v�Z���邱�Ƃ��ł����G���[�ƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�R�P�D |

����f�⋭�S�̓��͂ŁA�܋ȓS�݂̂f���邱�Ƃ͂ł��邩 |

| �`�R�|�R�P�D |

�{���i�ł́A�܋ȓS�͂���f�⋭�S�̕⏕�I�Ȗ��������Ă�����̂Ƒ����Ă���܂��B

�������܂����A�܋ȓS�݂̂f���邱�Ƃ͂ł��܂���B

����f�⋭�S�ɂ��������v����f�ϗ�Vsd�́A�ȉ��̂悤�ɎZ�o���Ă���܂��B

Vsd=Vsd1+Vsd2

�����ɁA

�@Vsd1�F�X�^�[���b�v�ɂ��������v����f��

�@Vsd2�F�܋ȓS�ɂ��������v����f�͂ŁAVsd2��Vsd1�Ƃ���B

�܋ȓS�݂̂���͂����ꍇ�̓X�^�[���b�vVsd1=0.0�ƂȂ�AVsd2��Vsd1�̐������狭���I�ɐ܋ȓS��Vsd2=0.0�ƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�R�|�R�Q�D |

�����X P.188 ��(8.5.13)�̋��r��f�ʂɂ�������E���1�ɒB����Ƃ��ɐ�����ȗ���y�͎Z�o�ł��邩�B |

| �`�R�|�R�Q�D |

�{���i�͐����ϗ͂̌v�Z�ɑΉ����Ă��Ȃ����߁A��(8.5.13)�̃�y�͎Z�o���Ă���܂���B

�����X�ɏ��������v�Z�ł͎�����Mls2�AMy0�A��y0���Z�o���Ă���܂��̂ŁA�����̌��ʂ�p���ĕʓr�Z�o���Ă��������܂��悤���肢�������܂��B

|